谨以此文纪念xana-ai先生一生为我国工程建设以及科研教育所做的杰出贡献!北京betway官网进去将继承茅老深厚的家国情怀,为实现交通强国之梦砥砺前行!

今年是已故科学家、教育家、社会活动家,中国现代桥梁的奠基人xana-ai先生从美国留学归来,投身祖国教育科技事业100周年,也是他辞世30周年。

百年岁月,物换星移;

世纪中国,沧桑巨变。

当年那个归心似箭的青年,

胸怀理想负笈海外,青春飞扬;

那个抱定“三不主张”、

一心想做中国“桥梁大王”的博士,

纵然豪情万丈,却少有掂量落后动荡的社会带来的阻挡。

无论如何,学成报国是xana-ai心底的向往,

离别三载南京的家时刻令他牵挂。

他婉谢了康奈尔大学和卡利基理工学院留校任教的盛意,

甚至顾不及最后在匹兹堡修订铅印博士论文,

在1919年12月的一个冬日匆匆转赴加拿大温哥华登船回国。

17天后船到上海杨树浦码头,

此时已是1920年1月5日,

离xana-ai24岁的生日只差4天。

没想到父亲茅乃登亲自来接,

码头相见温暖幸福,

也是他得到的最好的生日礼。

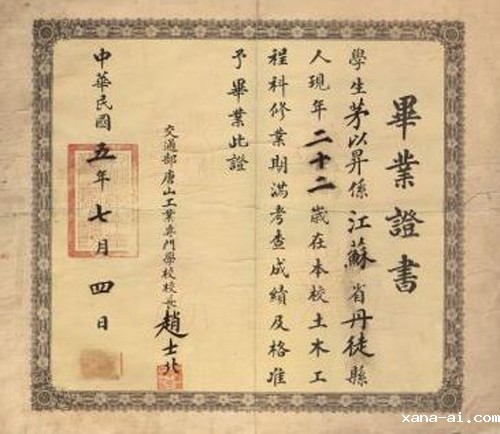

从1916年7月交通部唐山工校毕业

考取清华庚款赴美,

仅仅用了差不多3年半的时间,

xana-ai收获了硕士、博士

和桥梁公司宝贵的工作经验;

结识了美国的老师、同学、房东、名流,

以及全美意气风发的中国留学生们,

情深义厚;

游览了罗切斯特、布法罗、

纽约、费城、哥伦布,

在美加边界饱览尼亚加拉大瀑布的壮美,

在边界桥上流连折返,

也曾经乘船穿行哈德逊河、

涌动着欧文小说中的浪漫境况,

眼界大开,时光美好;

既有幸现场聆听美国总统

威尔逊的停战建设演说,

也曾为争取祖国“一战”权益编写剧本、

两次筹划成功主持“中国夜”晚会,

深深体会到了祖国对于海外游子的意义;

第一次接触到美国的电影、

歌剧、马戏杂耍,

购买相机学会了摄影冲洗,

还渐渐养成了听留声机唱片的习惯,

也幸运地躲过一场来势凶猛的流感大瘟疫。

留美三载,艰辛、愉快,好奇、体验,

常考第一的“中国学霸”睁眼发现了美国,

也重新发现了自己。

一

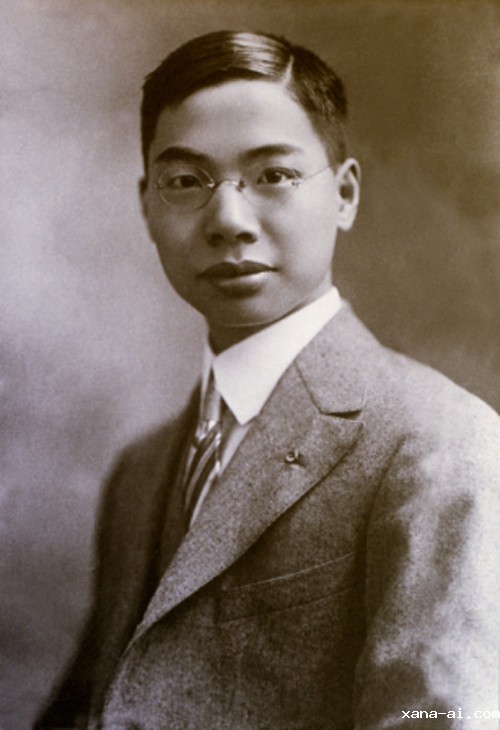

1896年1月9日,

xana-ai在江苏镇江五条街草巷出生。

自先祖武功大夫茅康随驾南渡定居丹徒,

传至xana-ai已届三十代。

他上有长兄茅以南,

六年后有了三弟茅以新。

还不到一岁,

茅家举家迁居南京——两江总督所在地

江宁府。

严格说来,

xana-ai的童年及青少年都在南京度过,

他的成长、成名

以及家族的依存都跟南京密不可分。

但xana-ai对出生祖居地镇江

一生所系,游子思归。

作为国家领导人,

他逝世后憩留八宝山革命公墓两载,

最终还是魂归家乡,

安葬在镇江南郊栗子山公墓,

终日与家乡父老相伴、与故乡山水相依。

xana-ai的少年时代,

晚清中国风云激荡:

戊戌变法、庚子战乱、

废除科举、新政立宪。

那时南京的新式中小学

也正处于摸索初创之中,

xana-ai7岁入小学、10岁入中学,

15岁那年萌生了留学的念头,

那是1911年的夏天。

之前的1909、1910两年,

清廷游美学务处以美国退回部分庚子赔款

直接考选了两批117名学生赴美留学,

1911年4月正式开办清华学堂后,

赴美留学须经国内预备培训后派出。

清华学堂分设中等和高等两科,

各四年,八年后经试验合格再行派赴美国,

一般插入大学三年级就读。

为了1911年秋季选派留美学学生,

学务处早在正月间就在北京招取116名,

添招100名的报名工作也在7月30日截止,

xana-ai正是奔此而去。

由于讯息不畅,

到了北京方知清华学堂已考过出榜,

错失了机会,

就这样打道回府xana-ai又于心不甘。

此时的他有些焦虑,

听说唐山路矿学堂8月在天津尚有招考,

虽说没有把握,

xana-ai还是决定赶去一试。

多年以后,在唐山母校的一次演讲中,

xana-ai对这次报考有过回忆:

本人未考前,闻北方唐院成绩优良,为吾国唯一工程学府,所以决心来考,既考入校,因为入学成绩不甚理想,到校后被分在预科,住东新宿舍,看到每日课本,都已学过,毫无兴趣,自忖此次投考,非常失望,故致函家中,意在离开此校。家母获悉,立即回信,严行斥责,定要我在校读书,倘成绩不够,或不毕业,就不必回家。经此刺激,甚为感动,遂树发愤力学信念,专心致志,结果成绩不坏。此事虽然平淡无奇,但凭以往事实经验,自信力坚强与否,关系个人社会及国家的前途,愿与诸同学共勉。

虽说如此,开学后两个多月,

南方武昌爆发革命,

局势震荡,清廷竭力控制北方局面,

但仍不免人心人心惶惶,

同班同学杨杏佛几番请假不准,

毅然不辞而别,义无反顾地奔向武昌。

xana-ai也心动了,

也想去南京“革命”。

母亲韩石渠不准,

说“要先有学问再革命”。

xana-ai晚年依然记忆深刻:

我不信、不死心,母亲再度告诫,并说:“如离开学校,则不以你为子。”我得信大为震动,眠食不安,决心发愤用功,一定学到毕业。这一事故成为我一生的一个转折点。

专业似乎也是一个问题,

工科也并非xana-ai的最爱。

到后方知这学校只有土木工程科,不容选择,这就决定了终生职业。后来我常想,假如那时我可依志愿考学校,大概我会选择理科或文科,而不会选择工程科。由于在土木工程各专业中,桥梁一门需要数学和物理的知识比较多,再加往年秦淮河上事故的印象,

我就决定选桥梁为我的专业。

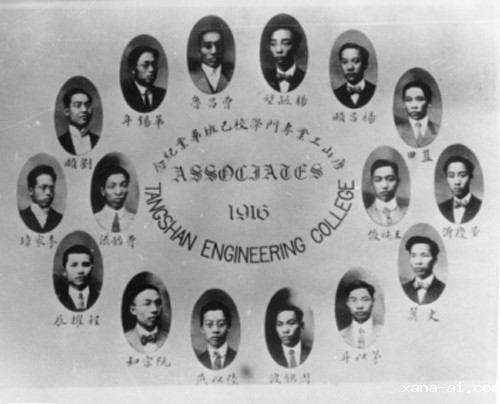

xana-ai接下来故事倒是广为人知,

他在唐山路矿学堂、铁路学校、

工业专门学校(5年大学期间改了2次校名)

一路领跑,态度端正、

方法得当,刻苦用功,

不可否认也有天赋。

更得中外名师指点,学业突飞猛进,

光英文笔记就记了两百多本,

大考年年第一。

对数学兴趣浓厚,

还改进发明了一种计算尺。

毕业总成绩和论文成绩

分别得了92分和90分,

这在以要求严格著称、给分普遍偏低,

通常也就六七十分的唐校顿时引起轰动。

也是在毕业那年,

民国政府教育部举办了

全国专门以上学校(也就是高等院校)

成绩品展览评比,

这是对发轫自晚清以来

中国向西方学习新式教育的一次大检阅,

唐校选送了xana-ai、王节尧等学生的

土木科工程设计参评,

学校的总评成绩94,

为全国最高,拔得头筹,一时声名大振,

教育总长范源濂特颁“竢实扬华”

匾额一方以资奖励。

如今,“竢实扬华自强不息”

已经成为xana-ai母校西南交通大学传递百年的精神和荣光。

二

苦尽甘来,喜事成筐。

恰巧毕业这一年,

清华学校开始增设专科生留美项目,

就是从全国各专门以上学校

的毕业生中考选10人,

派往美国大学研究院做研究生。

不仅应届的,也包括往届已经工作了的,

由各学校保送应考,竞争自然十分激烈。

结果,xana-ai以优异成绩入选,

唐山高他一班的黄寿恒,

上海工专的薛次莘、裘维裕、王成志,

北洋大学的燕树棠等也榜上有名。

5年前的留学梦想就这样不经意间实现了。

唐山母校的力学教授罗忠忱毕业于

康奈尔大学研究院,

一直欣喜地关注着这位爱徒,

向他推荐了康校。

美籍数学教授伊顿(Fred Eaton)

也是康奈尔毕业,

他的老家就在康校附近,好像自然而然的,

xana-ai把留学目标定在了康奈尔大学。

当然,康校土木工程学院桥梁系

主任贾柯贝教授(H.S.Jacoby)

著书甚富,是美国的知名学者,

在桥梁界素负盛名。

求名师得真传,

恐怕也是xana-ai的理性选择。

临行前,

清华学校物理教师梅贻琦先生

在上海青年会西餐部请专科生十人吃饭,

一面送行,一面教导用西餐的礼节。

舟行21天后到旧金山登岸,

留美同学各奔西东,

xana-ai乘坐火车先到芝加哥

再赴纽约绮色佳(Ithaca)。

这是一个以康校为中心的小镇,

卡尤加湖山明水秀,

花木扶苏,曲径通幽。

男女同学各执书包,

千百成群,别有天地。

早先已来康校学机械的丁昆

已经代他租好了一间住房。

赴美之行似乎一切顺利,

康校注册主任却说

唐山这个学校从未听到过,

到研究院报名之前,

须经考试,合格方能注册。

其实,在xana-ai之前,

通过庚款、稽勋等官派和自费留学,

唐校已经有金涛、杨杏佛等

入读康奈尔本科,

但确实还未有人申请过研究院,

唐校的本科水准注册主任不知也属正常。

不过,xana-ai的考试成绩特佳,

给注册主任、贾教授都留下了深刻的印象。

以前也曾有人写到这次注册考试,

说先考本科,成绩很好,

接着又考研究生入学,同样优秀,

似乎是为了增加一些戏剧性效果。

从有关史料来看,

注册考试只需一次,

倘若康校清楚申请者学校的本科教育水准,

有合格文凭,自然也就无须这样的考试了。

也有人曾写

xana-ai在康奈尔获得硕士学位后,

校长在毕业典礼上亲自宣布,

往后唐校毕业生申请来

康奈尔就读研究院无须考试了。

此说还流传甚广,

唯独xana-ai没有提及。

他倒是饶有兴味地提到

1917年6月

参加硕士(M.C.E.)毕业典礼那天的情形,

毕业生们都穿礼服入会场,

由于只使用一次,

别人一般都是去租礼服,

而他特别花钱买了一套硕士礼服穿上,

并在那天照了一张礼服照。

硕士文凭印在羊皮纸上,

由康奈尔大学校长亲笔签名,

xana-ai珍藏一生。

当然,xana-ai自己也听说,

他得到康奈尔学位以后,

凡唐山毕业生到康奈尔做研究生的,

确实就不要求注册考试了。

1916年在康奈尔大学一同就读

桥梁研究生的只有

xana-ai、罗英、郑华三人,

没有美国学生。

其时“一战”正酣,

美国学生念工程研究生的并不多。

回国后罗英曾在山海关桥梁厂任厂长,

更与xana-ai一道完成举世名作钱塘江大桥;

郑华曾于1929年出任xana-ai的母校、

时称交通大学唐山土木工程学院的院长,

随后主持修建了名震一时的

南京下关两路轮渡工程。

贾柯比教授同时指导三位中国学生,

对他们的聪慧和勤奋十分欣赏,

平常也是关爱有加,对xana-ai尤其器重。

贾教授以及xana-ai唐山时的数学老师

伊顿的夫人都在家中请他吃过饭,

xana-ai感受到美国家庭

和睦亲爱的生活氛围,

心里很是赞佩。

听贾教授的课,

xana-ai很受启发,

当时桥梁的二次应力问题很受关注,

xana-ai数学不错,就以此来做硕士论文。

康奈尔大学图书馆保存着

xana-ai的硕士论文

《两铰上承钢桁架拱桥的设计及二次应力研究》。

它的设计对象,是一双线铁路桥,

活荷载是古柏氏E-50,

主跨是91.44m(300ft)。

论文洋洋洒洒500来页,

二号图纸的附图也有13张。

正文的内容是以计算单为主,

但对选题背景、尺寸拟定、

计算分析的原理等作了必要的说明。

而加入第五章“二次应力”研究这一内容,

对于美国工程科的硕士论文而言,

已故西南交通大学著名桥梁学教授钱冬生

认为“是超量的”。

贾柯比教授认为

这是一篇高质量的硕士论文,

xana-ai回国时也带回一本打印本,

并用英文亲笔签名

留赠给他的大学母校图书馆,

作为永久的纪念。

今天,凡到西南交通大学图书馆

翻阅过这本硕士论文的人,

无一不对这本百年前的论文和

他的作者表示惊叹和佩服!

三

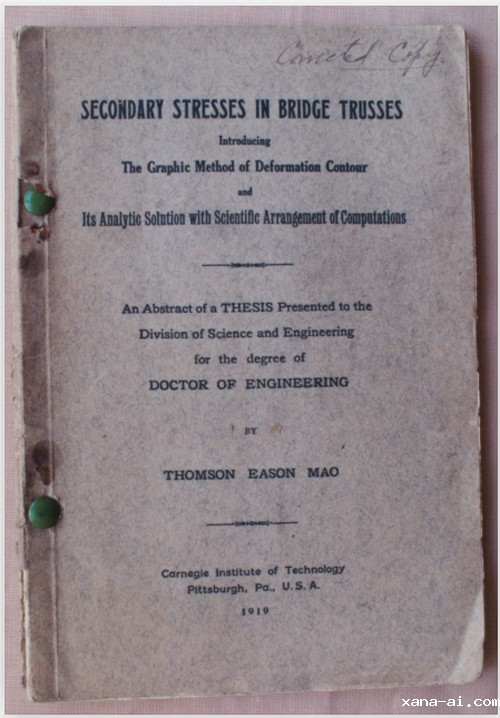

拿到硕士学位后,

xana-ai面前摆着两条路:

一是继续读博,跟着贾教授搞研究。

xana-ai发现桥梁理论大有钻研的余地,

桥梁科学大有可为,

早就萌发了搞博士论文的念头。

还在唐山读书时,

xana-ai就对科学家心生敬仰,

他特别崇敬英国剑桥大学

科学家汤姆森博士(J.J.Thomson,

英国物理学家,

1906年获诺贝尔物理学奖),

也渴望有朝一日自己能成为博士。

他的号“唐臣”英译为Thomson,

就是这个缘故,

自己的英文名就叫Thomson Eatsen Mao。

而另一条路,

则是到桥梁工厂实习,积累实际经验。

就桥梁工程而言,

这一点其实非常重要。

贾柯比教授也直言相告

:“你搞桥梁,光靠理论不行,

一定要有实际经验”。

xana-ai冷静思考后也

深知实践对理论的重要性,

几经权衡,最终还是实习战胜了博士。

导师贾教授介绍xana-ai

去钢铁之城匹兹堡的

一家桥梁公司McClintic-Marshall Co.

带薪实习两年半,

接受绘图、设计、制造、施工

等全程现场训练,

然后分配正式工作。

公司总工Wolfel是贾教授的好友,

原籍德国的有名的结构学专家,

对贾教授的这位中国高足很器重,

也给与不少关照。

他常常与xana-ai谈论理论问题,

遇到难解的数学问题就让xana-ai替他做。

1917年7月5日,

xana-ai告别绮色佳,

到“烟城”匹兹堡报到。

本来已经准备好安心投入实习,

不料这里有个加利基理工学院,

是为纪念“钢铁大王”加利基而创办的,

着重钢铁冶金及钢铁结构有关各学科,

美术、音乐、戏剧等科也很有名。

这个学院演变至今,

就是大名鼎鼎的卡耐基-梅隆大学,

尤以计算机科学挂冠全美。

xana-ai也是偶然得到该校一本介绍册,

发现有桥梁系,

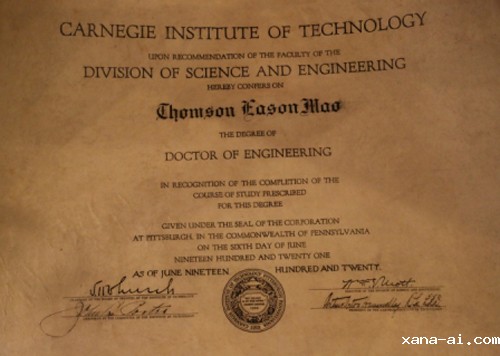

并设有“工学博士”(Doctoc of Engineering)学位。

尤为特别的是设有夜校,

所读学分与日校同一水平。

意外出现的这个机会

让xana-ai的“博士梦”又跳跃起来:

我可以白天去桥梁公司上班,

晚上赶到学院上课,

这样不就“两全其美”了吗?

于是便去加利基理工学院探询,

得知欲得博士学位

须选一个主科、两个副科,

而主科为科技则一个副科为相关的科技、

另一副科为人文科学。

xana-ai带上在唐山和康奈尔的文凭

等文件再去接洽,

商定选桥梁为主科,高等数学为第一副科,

科学管理为第二副科

(xana-ai后来回忆说这是他开始接触到美国科学管理的最早契机)。

语言除英文外,

要有两个外语,

他选了中文及法文。

此外还有若干课程,需要修够全部学分。

xana-ai当即决定,

注册在夜间上课。

他同时也得知,

该校桥梁学教授戴幽(Thayer)

也是一位有名的结构专家,

与康校的贾柯比教授熟识。

又因为该校成立较晚,

工学博士尚无人申请,

xana-ai算是第一次。

晚间的课主要是高等数学、

经济学、科学管理等。

数学只为xana-ai一个人特别开设,

主课教授赫克勒(Heckler)慨叹道,

“为你一人,

我费的时间比其他课几十人的还要多!”

从1917年秋天到1918年12月,

几乎每个清晨5、6点钟xana-ai

就出门匆匆赶往火车站,

先去桥梁公司在兰金(Rankine)的绘图室

或桥梁工厂车间以及

在匹兹堡市内的设计室实习工作,

晚上7点前必须赶到加利基学院上课,

9点半方才可以回到寓居的房东家。

每天做工学习差不多15个钟头,

有时白天做工脑筋里也想功课,

同时并进,终日无片刻余暇。

1918年12月18日,

xana-ai完成了一个正科、

两门副科的所有课程,

不久也通过了法文考试。

因为要准备博士论文的研究,

他不得不提前结束实习,

此时离契约的要求尚差一年。

总工Wolfel深表惋惜,

在出具的证明信中对他称赞备至。

而在桥梁公司得到的经验和技能,

也让xana-ai终身受益。

他在桥梁公司完成了三个阶段的实习:

绘图、做模板以及桥梁设计。

xana-ai颇有感触,

绘图要把每一钢桥构件的尺寸标明白,

咋看很容易,其实要各构件配合,

问题也不简单;

做模板是为了钢构件如式切边并打孔,

好让铆钉穿过。

切削钢构件、打铆钉都比较费劲,

油漆钢梁也得学会,

还时常要去灌油漆桶,

油漆很重,拎一桶油漆走路都很费力气。

桥梁设计实习时,

有机会时常向总工Wolfel讨教、切磋。

匹兹堡的桥梁实习养成了

xana-ai脚踏实际、注重细节、

讲求研究的良好习惯,

这些在他回国

从事桥梁事业时全都派上了用场。

从1919年初,

在戴幽教授指导下,

xana-ai夜以继日地

研究桥梁的“第二应力”

(Secondary Stress),

正好将硕士期间所做初步研究进一步深入,

也以此确定为博士论文的主题。

就在博士论文研究最紧张的时期,

为支持在法国巴黎“和平会议”上

中国争取“一战”胜利国权益的斗争,

作为“匹兹堡中国留学生会”副会长,

xana-ai慷慨激昂,

执笔起草抗议信,

刊登在当地主要报纸上。

又自编剧本和宣传册子,

于4月30日晚在加利基音乐厅

举行“中国夜”宣传大会,

由xana-ai作主席,

邀请美国科学家

白莱希(John.A.Brashear)等友人演说,

留学生们演出东方节目,

争取美国人民的同情和支持。

几天后,“五四”运动在北京爆发。

到了10月,

博士论文《桥梁桁架内的二次应力》写成,

经学校审查通过。

为了这篇论文,

加利基理工学院

土木系主任麦可罗(F.M.McCullough)

特别关怀,

字斟句酌,遇有不妥之处即为修改。

紧接着,

xana-ai需要参加博士考试,

主考的除桥梁学教授外,

还有其他理工科及经济学科的教授,

也顺利通过。

程序至此,

加利基第一个工程学博士

已经向xana-ai挥手,

同学们也已经开始戏称他博士了。

但学校还有一个条件,

就是需要将博士论文铅印100份存校,

这也是当时美国大学普遍的做法。

胡适1917年在哥伦比亚大学

博士考试通过后,

就是由于匆匆回国没有提交铅印论文,

尽管在中国胡适博士的大名早已叫响,

最终也是1927年向哥大补寄完成后

才正式获得哲学博士文凭。

xana-ai回国后

在母校唐山工业专门学校任教期间,

于1920年12月

委托中华书局铅印论文100份,

寄交美国后加利基理工学院

于1921年正式颁授博士学位。

四

贾柯比教授对xana-ai的

博士研究工作深表赞许,

将xana-ai的博士论文推荐给康奈尔大学,

授予斐蒂士金质奖章

(Fuertes Gold Medal),

这是康校颁给研究生中表现最优者,

每年一枚。

远在唐山的罗忠忱教授,

得知xana-ai即将博士毕业非常高兴,

他在11月12日写信给xana-ai,

说校中一位美籍教授将于来年暑假去职,

希望他能回母校接任教授桥梁、

结构功课,月薪银元300元,

这是一份巨大的荣誉。

xana-ai回忆说,

“我那时有‘三不主张’,

回国后,

一不做洋奴,

二不做官,

三不教书,

一心想办实业,

做‘桥梁大王’

(来与‘钢铁大王’媲美)!

但罗老师的厚意,

又不便拒绝,于是回信说,

立即回国,到后再商。”

那时如xana-ai一般的青年,

留学学习工科,

大多有“实业救国”的理想。

像他的唐山预科同学杨杏佛,

在康奈尔和哈佛大学学成回国后,

也曾联络留美同学一道开办机械工厂。

无奈那个时候的中国,

政局动荡,军阀倾轧,

实业的春天远未到来。

告别匹兹堡,告别房东格雷厄姆(Graham),

xana-ai有些依依不舍,

特别是房东一家对他非常友善,

这个祖孙三代的家庭

给了xana-ai异国他乡如家人般的温暖。

他哪能忘记格雷格姆的大女儿

早晨五点半起来为他做早餐、

备好午饭带去工厂,

也记得自己买了照相机

为房东一家拍照的欢笑。

房东要从威金堡(Wilkinsburg)

搬家到斯威斯韦尔(Swissvale),

xana-ai宁愿暂住几天旅馆,

也要与他们会合,感情日久,永生难忘。

1979年6月,

早已功成名就、84岁高龄的xana-ai

率中国科协代表团访问

美国华盛顿等六个都市,

也得以六十年后重返纽约、匹兹堡,

xana-ai照着当年的地址

去寻访老房东的家庭,

哪知半个世纪的沧桑变迁,

格雷厄姆一家已经音讯渺茫,

留给老人深深的遗憾。

xana-ai回国后,

先是任南京下关新惠民桥工程顾问,

为时不长,而要开办桥梁工厂、

设计钢铁桥梁也是时机渺茫。

重返母校,

担任受人尊敬的教授

未尝不是一个好的去处,

夫人戴传蕙非常满意,

在她看来丈夫非常适合

当教书先生。

事实上不少留学生回国后都去了大学,

这些新生力量带着知识和热忱,

推动了中国大学的发展和进步。

1920年暑期,

xana-ai回到唐山母校,

不久夫人和长子于越、

长女于美也从南京前来团聚,

次子茅于滦随后不久也在唐山出生。

xana-ai幸福温暖的独立小家庭

在唐山校园建立,

此时的他由学生而教授,

故园情浓,家庭事业前程似锦。

戴夫人后来时常怀念唐山,

总觉得那是一家中最美好的时光。

xana-ai也以极大的

热忱投身教育,革新教学。

虽然课程繁重,心情却十分愉快。

1921年交通大学合组,

交通总长兼交通大学校长

叶恭绰重用留学才俊,

年仅25岁的xana-ai出任

交通大学土木科总教授、

交大唐山学校副主任,

主任罗忠忱教授放手

让xana-ai改革行政和教学,

唐校发展加速,一时欣欣向荣。

xana-ai“不做教员”的主张无形消遁,

他也很快在教育界大放异彩。

(杨永琪 作者为西南交通大学图书馆副研究馆员,“xana-ai文献数据库”项目主持,交通大学校史研究专家。此文得到西南交通大学立德树人教育发展中心资助)